Ohne Anschlusslösung nach Auslaufen des EU-ETS I müssten Raffinerien schlieẞen

Raffinerien und anderen Industrieanlagen in der EU droht um das Jahr 2040 das Aus. Die zulässigen THG-Emissionen im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems für Energieerzeuger und Industrie (EU-ETS I) sinken bis dahin auf null, es werden also keine Emissionszertifikate mehr ausgegeben. Ohne solche Zertifikate können Unternehmen ihre Abgabepflicht nicht erfüllen, sie müssten den Betrieb einstellen. Über Lösungsoptionen gibt Dr. Lukas Wunderlich, Leiter Nachhaltige Industrie bei en2x, Auskunft.

Wie ist das EU-ETS I angelegt? Warum laufen die Zertifikate aus?

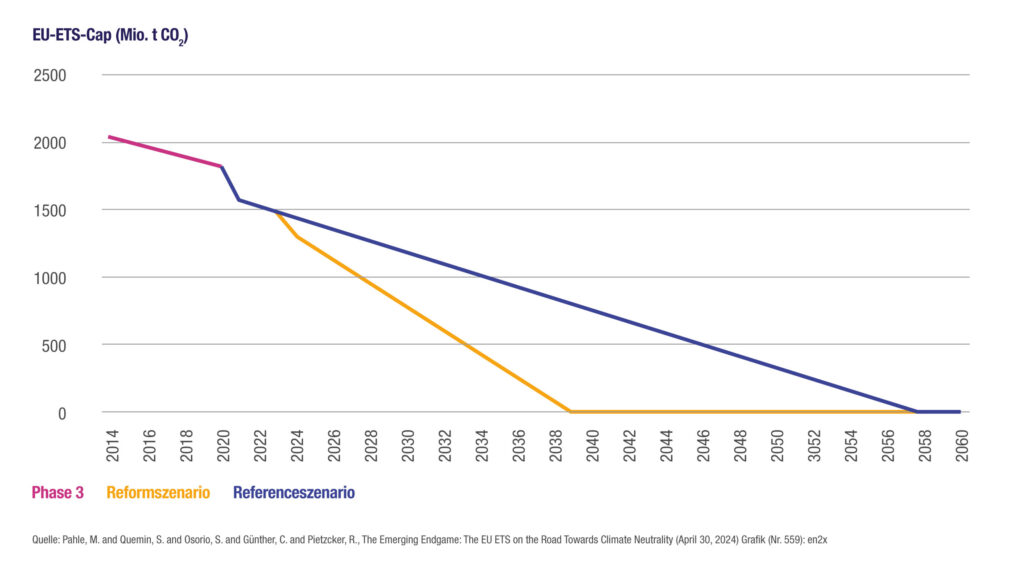

Dr. Lukas Wunderlich: Anlagen von Unternehmen des Energie- und des Industriesektors in der EU unterliegen dem europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS). Entsprechend ihren jährlichen THG-Emissionen müssen sie Emissionszertifikate abgeben. Die Zertifikate werden von staatlicher Stelle ausgegeben. ETS-pflichtige Unternehmen erwerben diese entweder am Zertifikatmarkt und erhalten eine gewisse Menge durch eine kostenlose Zuteilung anhand von CO2-effizienten Benchmarks. Eine Obergrenze (Cap) legt fest, wie viele THG-Emissionen die ETS-Sektoren jährlich insgesamt ausstoßen dürfen. Der Cap wird jährlich reduziert (Linear Reduction Factor, LRF) und endet dementsprechend in der Zukunft bei einem Emissionsbudget von null. Zu diesem Zeitpunkt werden keine neuen Zertifikate mehr ausgegeben. Im Rahmen des „Fit-for-55-Pakets“ der EU wurde die EU-ETS-Richtlinie 2022 reformiert: Bis 2030 sollen die ETS-Emissionen um 62 Prozent gegenüber 2005 sinken. Unter anderem wird der LRF dazu ab 2028 auf 4,4 Prozent angehoben. Damit ergibt sich ein Absinken des ETS-Emissionsbudgets auf null im Jahr 2039.

Was bedeutet das für die ETS-pflichtigen Raffineriestandorte?

Dr. Lukas Wunderlich: Kurz gesagt, es droht trotz Investitionen in CO2-arme Technologien ein Betriebsverbot. Ohne ausreichend Emissionszertifikate können Industrieanlagen, die Treibhausgase emittieren, ihre Verpflichtung zur Zertifikatabgabe nicht erfüllen. Diese Anlagen müssten zu diesem Zeitpunkt ihren Betrieb einstellen, sofern die THG-Emissionen der Anlagen bis dahin nicht auf null reduziert wurden. Für Raffinerien ist dies eine bedrohliche Situation, da dort selbst mit Investitionen in CO2-arme Betriebsweisen residuale CO2-Emissionen verbleiben. Eine langfristige wirtschaftliche Perspektive für diese Investitionen ist so nicht gegeben.

Das heißt, die Industrieproduktion, also die Herstellung von Kraftstoffen und wichtigen Grundstoffen, würde eingestellt oder verlagert.

Dr. Lukas Wunderlich: Ja, richtig. Die Folge wäre Carbon Leakage, also die Verlagerung vonCO2-Emissionen in das Nicht-EU-Ausland, in Länder ohne einen solchen begrenzenden Emissionsmechanismus, wenn von dort die flüssigen Energieträger importiert werden müssten. Selbst wenn in Zukunft Kraftstoffe unter den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) fallen würden, also den CO2-Grenzausgleich beim Import in die EU, wären die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze der Raffinerieaktivität in der EU und insbesondere in Deutschland verloren. Fehlende Infrastruktur, hohe Energiepreise, mangelnde Verfügbarkeit ausreichend erneuerbarer Energien und auch ein fehlender Business Case für grüne Produkte hemmen zudem aktuell die Transformation der Industrie hin zur THG-Neutralität. Es ist gerade nur schwer vorstellbar, dass die Industrie ihre Emissionen bis 2039 vollständig auf null reduzieren kann.

Was muss geschehen, um das zu verhindern?

Dr. Lukas Wunderlich: Aktuell sieht die EU-ETS-Richtlinie zwei Möglichkeiten vor: das Übertragen von Emissionszertifikaten in zukünftige Handelsperioden (Banking) und die Abscheidung sowie Speicherung des emittierten CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS). Auch bei CCS verbleibt jedoch ein kleiner Teil Restemissionen, der genauso der Abgabepflicht unterliegt. Beide Optionen stellen also keine langfristigen Optionen dar und können lediglich kurzzeitig Liquidität im System halten. Es müssen also unbedingt Anschlusslösungen gefunden werden, die die Liquidität im EU-ETS halten – und zwar so lange, bis die vollständige Transformation der Industrie erreicht ist. Dafür kommen verschiedene Lösungsoptionen infrage, die im anstehenden Berichtszyklus des EU-ETS näher betrachtet werden sollen.

Welche Ansätze für eine solche ETS-Anpassung gibt es?

Dr. Lukas Wunderlich: Es werden eine Reihe von Optionen diskutiert. Zum einen könnte die Ambition des EU-ETS I erneut angepasst werden, um die THG-Minderungslast zu reduzieren. Dies wäre möglich durch ein Absenken des LRF oder eine Überarbeitung der Marktstabilitätsreserve (MSR). Bei richtiger Umsetzung stünden den Unternehmen länger Zertifikate und damit mehr Zeit zur Transformation zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für Industrie und Energie separate Caps einzuführen. Der Energiesektor könnte, aufgrund des höheren Minderungspotenzials, mit einem höheren Linear Reduction Factor (LFR) belegt werden. Die Reduktionsraten der Industrie könnten dann geringer, aber dennoch im Einklang mit den Klimazielen ausfallen.

Zum anderen könnte der Anwendungsbereich des EU-ETS I erweitert werden – und zwar durch die Einbeziehung weiterer Sektoren (z.B. Abfallwirtschaft), weiterer Treibhausgase (z.B. Methan) oder beispielsweise des internationalen Luftverkehrs. Dem System stünden so absolut mehr Emissionszertifikate sowie weitere Minderungsoptionen in den neuen Bereichen zur Verfügung. Beides kann das System entlasten und die Liquidität erhöhen. Das gilt prinzipiell auch für eine Zusammenlegung der Systeme EU-ETS I und EU-ETS II.

Das sind einige Optionen, die darauf abzielen, längerfristig ausreichend Zertifikate zur Verfügung zu haben. Die Chancen, Industrieanlagen, die im Jahr 2040 noch nicht vollständig CO2-frei sind, weiterbetreiben zu können, stehen also doch nicht so schlecht?

Dr. Lukas Wunderlich: Richtig ist, dass diese Maßnahmen die Möglichkeit bieten, die Liquidität im System zu erhöhen und das System robuster werden zu lassen. Die Auswirkungen sind aber komplex und müssen sorgfältig untersucht werden. Erst danach ist zu beurteilen, welche dieser Optionen auch umgesetzt werden sollte. Gleichzeitig ist zu beachten, dass selbst bei erfolgreicher Umsetzung dieser Maßnahmen das grundsätzliche Problem bestehen bleibt: Ab einem gewissen Zeitpunkt erreicht der Cap null und es werden keine Zertifikate mehr ausgegeben. Es braucht also andere Maßnahmen, um dem EU-ETS auch langfristig zu Liquidität zu verhelfen.

Welche anderen Maßnahmen kommen denn aus Ihrer Sicht infrage?

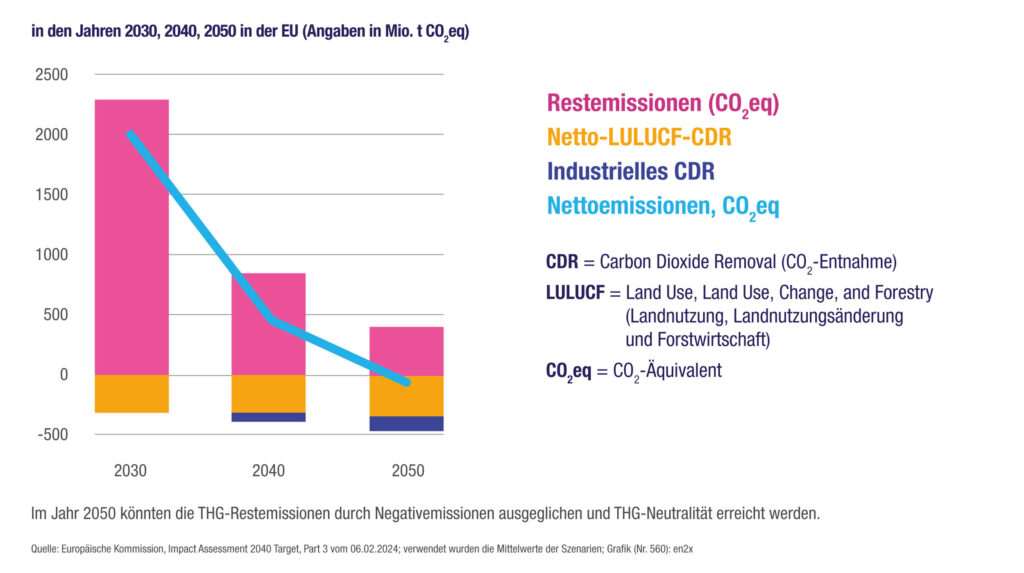

Dr. Lukas Wunderlich: Um das System auch langfristig weiterführen zu können, ist die Einbeziehung von Negativemissionen in das EU-ETS unerlässlich. Das Ziel der THG-Neutralität lässt, neben der Vermeidung von Emissionen, auch prinzipiell den bilanziellen Ausgleich von THG-Emissionen zu. Die THG-Emissionen der Anlagen müssen in diesem Fall durch Negativemissionen kompensiert werden, also die Entnahme/Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre und dessen anschließende permanente Speicherung (sogenannte Carbon Dioxide Removals, CDR). Insgesamt bleibt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre damit konstant, die THG-Neutralität ist gegeben.

Wie und wo kann denn CO2 entnommen werden, um als Negativemission gelten zu können?

Dr. Lukas Wunderlich: Infrage kommt hierfür die Speicherung von technisch abgeschiedenem CO2 in geologischen Formationen. Wenn dafür CO2 direkt aus der Atmosphäre abgeschieden wird, spricht man von DACCS (Direct Air Carbon Capture and Storage). Bei der Abscheidung von CO2 aus der Verbrennung von Biomasse handelt es sich um BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage).

Daneben ist auch die langfristige Bindung von CO2 aus der Atmosphäre in Biomasse möglich, z.B. durch die Wiedervernässung von Mooren oder die Aufforstung von Wäldern. Man spricht dann von natürlicher CO2-Entnahme. Allerdings können externe Einflüsse (z.B. Waldbrände) dazu führen, dass dort das CO2 wieder freigesetzt wird. Gerade die technischen Methoden zur Abscheidung und Speicherung von CO2, also DACCS und BECCS, sind technisch schon heute verfügbar und können CO2 verlässlich binden.

Wie sollte aus Ihrer Sicht das Instrument Negativemissionen in den Emissionshandel eingebunden werden?

Dr. Lukas Wunderlich: CO2-Entnahmen müssen unbedingt bis 2030 als Lösungsoption regulatorisch verfügbar gemacht werden. Integriert werden sollten diese Entnahmen direkt in das EU-ETS und nicht in ein gesondertes Handelssystem. So bleibt es dem Markt überlassen, welche Technologien zum Einsatz kommen. Um den CDR-Hochlauf zu unterstützen, braucht es zudem flankierende Rahmenbedingungen (z.B. Infrastrukturausbau oder ausreichend erneuerbare Energien). Allerdings ist noch nicht ausgemacht, ob die Integration von Negativemissionen in das EU-ETS die langfristige Liquidität des Systems überhaupt leisten kann. So ist noch nicht absehbar, welche Mengen an Restemissionen verbleiben, die kompensiert werden müssen. Genauso ist unklar, welche Mengen an Negativemissionen innerhalb der EU realisierbar sind. Auch die Kostenfrage ist derzeit nicht ausreichend zu beantworten.

AKTUELLE BEITRÄGE

Podcast: Wirtschaft trifft Wi...