„Die Energiewende muss beides beinhalten: Stromwende und Molekülwende“

En2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen über die dringende Notwendigkeit, erneuerbare Moleküle herzustellen und die Herausforderungen, die sich dabei derzeit ergeben.

Herr Professor Küchen, die Politik hat in Deutschland zum Erreichen der Klimaziele in den vergangenen Jahren vor allem auf Elektrifizierung und den Ausbau der heimischen Stromerzeugung durch Wind und Sonne gesetzt. Sie sagen, dass das nicht ausreicht. Warum?

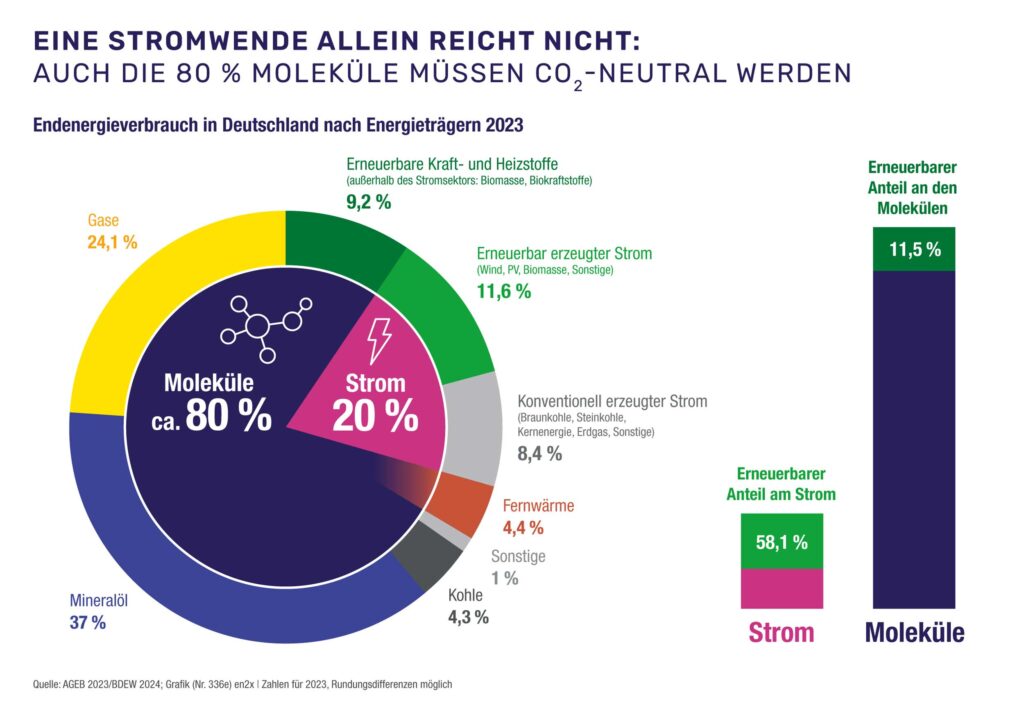

Dass die verstärkte Elektrifizierung einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten kann und muss, ist in Expertenkreisen zurecht unumstritten. Das betrifft etwa den Einbau von Wärmepumpen, batteriebetriebene Fahrzeuge und auch die Industrie, wo elektrifizierte Prozesse eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Mitglieder unseres Verbandes sind daran zum Beispiel mit hohen Investitionen in den Ladesäulenaufbau beteiligt. Es ist im Sinne der Klimaziele auch nachvollziehbar, die heimische Stromerzeugung auf eine erneuerbare Basis zu stellen. Diese Stromwende konnte in den vergangenen Jahren auch bereits deutliche Erfolge verzeichnen. Dabei wird jedoch bis heute ein wichtiger Aspekt zu wenig berücksichtigt: Nur 20 Prozent unseres heutigen Energiebedarfs decken wir mit Strom, also mit Elektronen. Nahezu der gesamte Rest, also fast 80 Prozent sind feste, flüssige und gasförmige Energieträger, also Moleküle. Ein Großteil davon wird noch aus fossilen Rohstoffen wie Erdgas und Mineralöl gewonnen. Auch für diese Moleküle brauchen wir klimaschonende Alternativen – nicht nur zur Energieversorgung, sondern zusätzlich für Einsatzstoffe und chemische Rohstoffe, die von der Industrie weiterverarbeitet werden. Momentan haben wir nur eine Stromwende, keine Energiewende. Die Energiewende muss jedoch beides beinhalten: Stromwende und Molekülwende.

Können die fossilen Moleküle nicht auch im Zuge einer weitergehenden Elektrifizierung durch erneuerbaren Strom ersetzt werden?

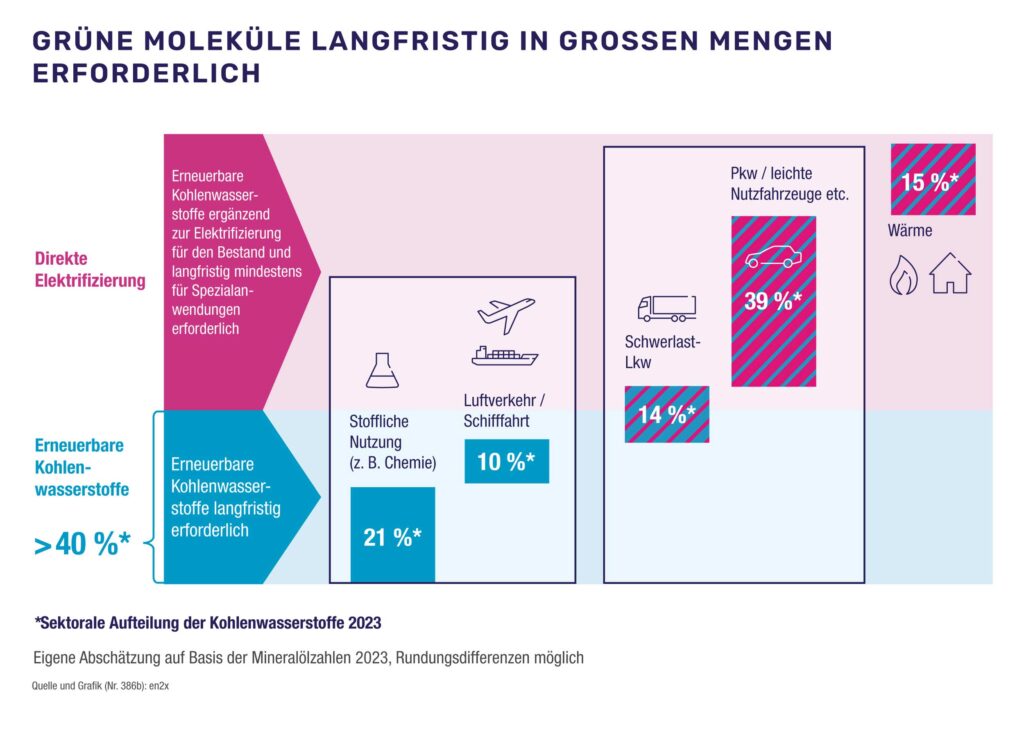

Durch höhere Effizienz sowie die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und Wärmeversorgung wird der Bedarf an gasförmigen und flüssigen Energieträgern künftig sicherlich zurückgehen, dennoch wird er sehr groß bleiben. Aus heutiger Sicht werden mehr als 40 Prozent des heutigen Absatzes auch über 2045 hinaus noch benötigt. Diese Einschätzung wird von der Entwicklung in Ländern wie Schweden bestätigt, wo die Wärmeerzeugung schon weitgehend auf Fernwärme und Wärmepumpen umgestellt wurde, doch noch immer weit über 60 Prozent des Energiebedarfs durch Moleküle gedeckt wird. Moleküle werden unverzichtbar bleiben, wo elektrische Antriebe an ihre Grenzen stoßen, zum Beispiel im Flug- und Schiffsverkehr, und für die Versorgung der Industrie mit Grundstoffen. Zudem, und auch das wird oft noch unterschätzt, sie sind auch notwendig für ein resilientes Energiesystem. In einem auf erneuerbarem, aber fluktuierendem Strom, wie Sonnen- und Windkraft, basierenden Energiesystem wird es immer wichtig sein, Energie zu speichern. Für gewisse Mengen und kurze Zeiten ist das mittels Batterien machbar. Wir werden uns aber auch um die Zeiten kümmern müssen, in denen erneuerbarer Strom nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, weil der Himmel dicht bedeckt ist und der Wind nicht weht – und dies kann durchaus auch für eine Woche oder mehr der Fall sein. In solchen Fällen werden wir auch im Stromsektor auf gespeicherte Energie in Form von Molekülen zurückgreifen müssen.

Das gleiche gilt für Krisensituationen. Nicht ohne Grund steht auch heute schon flüssige Energie hier zur Verfügung: zum Betrieb von Notstromaggregaten oder als strategische 90-Tage-Reserve im Rahmen der gesetzlichen Erdölbevorratung. Grundsätzlich wird die Bedeutung von hybriden Systemen, also die Kombination aus Stromnutzung mit gut speicherbaren Energieträgern, noch immer unterschätzt – sei es in Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb oder in entsprechenden Heizsystemen. Sie können die Spitzenlast, für die Infrastrukturen ausgelegt werden, deutlich reduzieren und damit die Gesamtkosten des Energiesystems senken. Es ist also keineswegs sicher, dass Hybridfahrzeuge nur eine Übergangstechnologie sind. Es kann durchaus sein, dass sie in einem klimaschonenden und resilienten Energiesystem langfristig eine große Bedeutung bekommen.

Es gibt also kein Entweder-oder?

Es kann gar nicht oft genug gesagt werden: Erneuerbare Moleküle stehen nicht in Konkurrenz zum Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und einer sinnvollen Elektrifizierung in den verschiedenen Sektoren. Wir brauchen beides – um die Klimaziele zu erreichen und bestehende Wertschöpfungsketten am Industriestandort Deutschland zu erhalten.

Welche Bedeutung wird Wasserstoff im Hinblick auf die von Ihnen geforderte Molekülwende haben? Oft ist von einer „Dekarbonisierung“ die Rede…

Die Molekülwende darf nicht allein auf Wasserstoff reduziert werden. Für zahlreiche Anwendungen werden wir auch langfristig Kohlenstoff, insbesondere in Form von chemischen Kohlenwasserstoff-Verbindungen, benötigen – zum Beispiel in der Mobilität wie der bereits genannten Luftfahrt. Für Langstreckenflüge ist eine hohe Energiedichte erforderlich, die insbesondere in Kohlenwasserstoff-Molekülen steckt. Sie bleiben dort unverzichtbar. Hinzu kommt die Nutzung in Kunststoffen, Pharmazeutika und zahlreichen Alltagsprodukten. Allein die chemische Industrie in Deutschland verarbeitet etwa 21 Millionen Tonnen Kohlenstoff jährlich. Insofern sollte besser von „Defossilisierung“ gesprochen werden, denn zum Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele ist es entscheidend, die Freisetzung von fossilem Kohlenstoff so zu reduzieren, dass wir in der Gesamtbilanz zu geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen und zu CO2-neutralen Molekülen kommen. Man wird jedoch längerfristig auch noch Kohlenstoff aus fossilen Quellen einsetzen, jedoch nur dort, wo er nicht in Form von CO2 emittiert wird und somit kein Treibhausgas darstellt.

Gibt es weitere Bereiche, die für den Einsatz alternativer Moleküle in Frage kommen?

Energiereiche Moleküle werden sicherlich auch für den großen Bestand an Fahrzeugen und Heizungen gebraucht. Trotz fortschreitender Elektrifizierung wird es 2030 bundesweit voraussichtlich noch mehr als 40 Millionen Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor und auch weiterhin mehrere Millionen Heizungen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe geben. Auch für diese Anwendungen sind Klimaschutzoptionen notwendig. Das gilt auch für Landwirtschaft, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Militär: Landmaschinen, Lösch- und Bergungsfahrzeuge werden genauso wie Notstromaggregate weiterhin flexible und speicherbare Energieträger in Form von Kohlenwasserstoffen benötigen. Dazu kommen, unter der Voraussetzung einer technologieneutralen Regulierung, auch langfristig hybride Konzepte in der Wärme und Mobilität.

Von welchen alternativen Molekülen sprechen wir konkret? Was sind die möglichen Alternativen zu den fossilen Produkten?

Die mineralölbasierten Produkte werden im Zuge der Molekülwende nach und nach abgelöst. Wie bereits angesprochen, geht es dabei nicht nur um Wasserstoff allein, sondern vor allem um Kohlenwasserstoff-Verbindungen. Hinzu kommt Ammoniak, eine Verbindung von Wasserstoff mit Stickstoff. Ammoniak wird derzeit als eine Option als Energieträger in der Schifffahrt gehandelt, eine weitere Bedeutung kann Ammoniak als Wasserstoffträger erhalten, da Ammoniak mit deutlich geringerem Aufwand als z. B. Wasserstoff in Schiffen transportiert werden kann.

Bislang werden in Deutschland vor allem Anbaubiomasse wie Raps und Mais sowie Altspeisefette als biogene Rohstoffe genutzt, die bereits im Verkehr und der Wärmeversorgung Beiträge zum Klimaschutz leisten. Für die Zukunft geht es vor allem um den Einsatz weiterer Rest- und Abfallstoffe, wie etwa Stroh- und Holzresten, aber auch Algen. Deren Verarbeitung zu fortschrittlichen Biokraftstoffen erfordert allerdings noch hohe Investitionen in neue Technologien. Das gilt auch für die Produktion von strombasierten Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff und CO2. Doch solche Investitionen müssen zeitnah erfolgen, gerade weil der Markthochlauf dieser fortschrittlichen Produkte noch etwas Zeit braucht.

Bislang werden in Deutschland vor allem Anbaubiomasse wie Raps und Mais sowie Altspeisefette als biogene Rohstoffe genutzt, die bereits im Verkehr und der Wärmeversorgung Beiträge zum Klimaschutz leisten. Für die Zukunft geht es vor allem um den Einsatz weiterer Rest- und Abfallstoffe, wie etwa Stroh- und Holzresten, aber auch Algen. Deren Verarbeitung zu fortschrittlichen Biokraftstoffen erfordert allerdings noch hohe Investitionen in neue Technologien. Das gilt auch für die Produktion von strombasierten Kraftstoffen aus grünem Wasserstoff und CO2. Doch solche Investitionen müssen zeitnah erfolgen, gerade weil der Markthochlauf dieser fortschrittlichen Produkte noch etwas Zeit braucht.

Wo sollen diese grünen Moleküle produziert werden?

Welche Anteile der benötigten Moleküle in Deutschland hergestellt und welche Anteile importiert werden, lässt sich nicht exakt prognostizieren. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Deutschland derzeit rund 70 Prozent der hierzulande genutzten Energie importiert und als dichtbesiedeltes Industrieland mit vergleichsweise geringen eigenen Ressourcen auch zukünftig ein Energieimportland bleiben wird. Umso wichtiger ist der Aufbau eines globalen Marktes für alternative Moleküle, um eine zuverlässige Energie- und Rohstoffversorgung gewährleisten zu können. Der notwendige Ausbau der heimischen erneuerbaren Stromerzeugung steigert zunächst einmal kaum den Importbedarf, da zunächst die Stromproduktion aus heimischer Braunkohle und Gas ersetzt werden muss. Deutschland sollte dabei eine aktive Rolle übernehmen und strategische Energiepartnerschaften mit Ländern schließen, die über großes Potenzial für die Produktion von erneuerbaren Molekülen verfügen, und gemeinsam mit diesen verlässliche Importstrukturen aufbauen. Dazu gehört, neben dem Anschluss an ein europäisches Pipelinenetz für Wasserstoff und CO2, auch der Ausbau der Seehäfen für den Schiffstransport. Studien zeigen, dass ein globaler Markt für grüne Moleküle zu Win-win-Situationen führen würde – mit positiven Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten in Deutschland und in den Erzeugerländern. Moleküle ermöglichen den Transport erneuerbarer Energie über längere Strecken. So können Wind- und Solarstrom wie auch Bioenergie auch aus weit entfernten Ländern für uns nutzbar gemacht werden. Die notwendige Umwandlung des Stroms führt zwar zu Energieverlusten, doch dies werden durch die höheren Erträge der einzelnen Anlagen zumindest teilweise ausgeglichen. Hinzu kommt: Ohne Umwandlung wäre ein Export der erzeugten Energie überhaupt nicht möglich. Sie würde uns fehlen.

Hersteller haben derzeit Schwierigkeiten, die Finanzierung für Projekte zur Herstellung grüner Moleküle sicherzustellen. Wo liegen die Probleme?

Erstens gibt es ein hohes regulatorisches Risiko. Zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung müssen die Bedingungen klar sein, die über die nächsten 20 Jahre hinweg für die aufzubauende Anlage gelten. Zweitens stellt sich bei neueren Technologien die noch größere Herausforderung, dass es keinen Marktpreis gibt und nicht genau bekannt ist, was die künftigen Kunden langfristig zu zahlen bereit wären. Hinzu kommt der Nachteil den Erstinvestoren bei neuen Technologien und gerade bei fortschrittlichen Produkten haben, der sogenannte First-Mover-Disadvantage: Häufig müssen noch Lernkurven durchlaufen werden, die dazu führen, dass die First Mover teurer produzieren als es dann bei späteren Anlagen der Fall ist, die auf diese Erfahrungen zurückgreifen können. Diesen Herausforderungen wird die derzeitige Regulatorik nicht gerecht. Hier ist die Politik in Berlin, aber auch in Brüssel gefragt.

Was ist zu tun?

Auf klimaschonende Technologien zu setzen, muss für Investoren attraktiver werden. Jedes Gesetz, jede Regulierung muss sich künftig daran messen lassen, ob sie die gewünschten privaten Investitionen in den Klimaschutz auslöst – bei Unternehmen wie in privaten Haushalten. Das heißt zum einen, dass zum Beispiel das Prinzip der Quoten langfristig ambitioniert und verlässlich weiterentwickelt werden sollte und nicht kurzfristig tagespolitisch angepasst werden darf. Zum anderen müssen weitere Instrumente ausgebildet werden, da Quoten allein offensichtlich nicht ausreichen, um die Risiken bei neuen Technologien abzufedern, und auch nicht dafür sorgen, dass Mengen über das vorgegebene Minimum hinaus in den Markt kommen. Insofern ist ein verlässlicher Pfad in Sachen CO2-Bepreisung sinnvoll. Ein Schlüssel dazu ist vor allem eine entsprechende Reform der Energiebesteuerung, die sich an der Klimawirkung der Kraftstoffe bemisst. Bei neuen Technologien ist zusätzlich der First-Mover-Disadvantage zu berücksichtigen, zum Beispiel durch langfristig verlässlich finanzierte Ausschreibungen oder andere De-Risking Instrumente. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung muss zudem unbedingt um eine alle Kohlenstoff-Quellen umfassende Kohlenstoffstrategie ergänzt werden, die die Nutzung von Biomasse, das Recyling und das Abscheiden und Nutzen von CO2 integrativ zusammenführt. Und nicht zuletzt sollte darauf verzichtet werden, die Einsatzbereiche für klimaschonende Produkte politisch vorzuschreiben bzw. zu beschränken: Sie sollten überall dort sinnvoll eingesetzt werden, wo sie einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten können.

AKTUELLE BEITRÄGE

Podcast: Wirtschaft trifft Wi...